高一(15)班主题班会观摩课——《历史变迁下中国礼仪的变化》

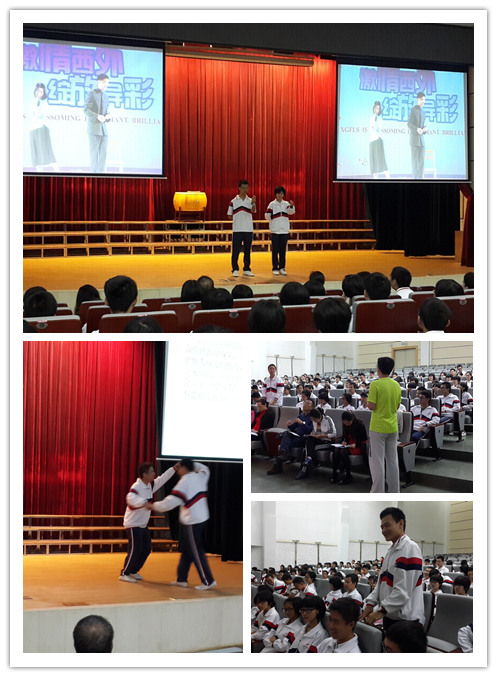

11月10日上午高一(15)班在报告厅举行了主题为《历史变迁下中国礼仪的变化》班会观摩课,校领导、年级主任、年级听评课小组成员以及高一(15)至(18)班的师生到场观摩。

在这次班会课上,高一(15)班的同学根据设置的民国、文革、当代三个历史情境,去追寻和反思每个时代的礼仪、道德的变迁。民国时期在人际交往中,传统礼仪被认为是封建的而受到冲击,如磕头拜年、拱手作揖、请安、互道吉祥等用语和仪式,渐次淡出社会生活,代之以鞠躬礼、握手礼等。反思文革时期对于礼仪道德的破坏以及其仍旧保留的一些道德规范和礼仪。告诫学生“革命不是请客吃饭”,这一长达三十年的革命伦理教育成果,并未从人们心中消失:把他人视为假想敌,把竞争视为斗争。那毫无疑问,在资源匮乏的社会中,对于社会竞争中的“敌人”,我们无需讲礼貌。我们不是缺乏教育,而是“斗争教育”过度。最后让同学们结合当代中学生礼仪的缺失进行反思。

最后由班主任赵冉老师对班会课进行点评,礼仪是一个人思想觉悟、精神面貌、道德修养、文化教养的综合表现。道德不是用来说教的,道德重建、伦理重建不是靠读经、靠灌输的方式能够奏效的,而是要通过道德实践。知行合一是儒家的传统,儒家从来不认为培养君子仅仅靠在书院里读四书五经就行的。

素质教育的核心目的是:使受教育者快乐地、真诚地、有尊严地生活。因此,任何人、在任何场合所进行的教育,基本是以身作则的影响,而不使用枯燥的口号或空洞的说教。学校教育的目的是使学生走进社会融入社会。

- 浏览 4635 次

粤公网安备 44040202000215号

粤公网安备 44040202000215号