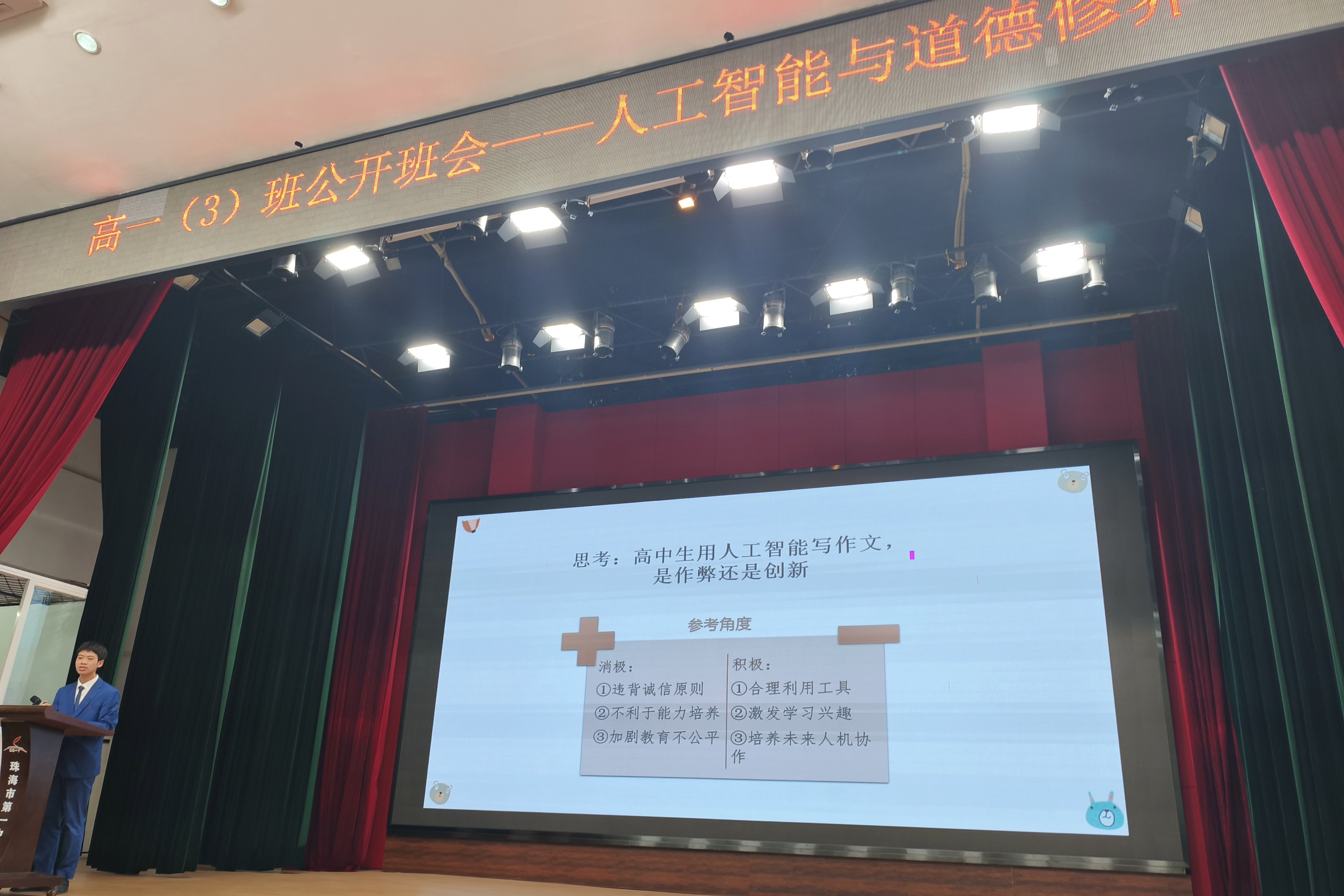

人工智能时代的人文坚守——珠海一中高一3班主题公开课

3月24日,珠海一中校报告厅迎来了一场极具思辨深度的教学展示。高一(3)班《人工智能与道德修养》主题公开课通过情景模拟、思辨研讨等多元形式,对智能时代的伦理命题进行了创新性探索。珠海一中副校长赵强、高一年级德育处主任温桃勇以及高一5班、6班、7班、23班师生出席观摩,全程参与这场关于科技与人文的深度对话。

活动伊始,“当人工智能渗透生活场域”的开放性设问,迅速点燃了现场思辨热情。从自动驾驶的伦理困境到生成式AI的版权争议,同学们结合《技术哲学导论》理论框架,展开了兼具专业性与现实性的观点交锋,展现出新时代青年对技术伦理的敏锐洞察。

教学设计的创新亮点聚焦于“AI角色推演”环节。九名学生化身国内外主流人工智能平台的拟人化代表,通过结构化辩论展现不同算法模型的决策逻辑。这场融合认知科学与社会学的跨学科实践,不仅生动解构了机器学习的底层逻辑,更引导观众思考技术应用的伦理边界。

在伦理思辨核心模块,“电车难题”的当代变奏引发深度讨论。当经典伦理学实验被置换成“自动驾驶紧急避险算法”的现实困境时,学生们运用康德的义务论与边沁的功利主义展开分析。特别是围绕“高中生使用AI辅助写作的伦理边界”这一辩题,正反双方从学术诚信、认知发展、创新范式等维度进行立论,展现了数字化时代青少年对技术双刃剑效应的辩证认知。

班主任李媛媛老师在总结环节以诗意的语言寄语:“在这个算力竞逐的时代,希望你们永远保有对晚霞的悸动、对文字的敬畏、对苦难的共情。因为最珍贵的不是代码的精准,而是晨读时掠过书页的清风,是辩论中闪耀的思想锋芒。”这段充满人文温度的致辞,为活动赋予了超越技术讨论的精神向度。

作为珠海一中“科技人文融合教育”的特色实践,本次公开课成功构建了多维度对话场域。它启示我们:在智能技术重构人类认知的今天,比算法迭代更重要的是价值锚点的确立,比算力提升更珍贵的是道德判断力的培养。当三中学子秉承“红棉精神”在创新之路上前行时,这份对人文底蕴的坚守,将成为驾驭技术洪流的核心竞争力。

- 浏览 867 次

粤公网安备 44040202000215号

粤公网安备 44040202000215号