学术星光,闪耀一中|清华大学方晓峰教授做客珠海一中“与未来有约”大讲堂,揭秘“细胞内的液滴”世界

2025年4月10日下午,珠海一中梦想剧场迎来了一场别开生面的学术盛宴。清华大学方晓峰教授做客珠海一中“与未来有约”大讲堂,带来一场主题为《细胞内的液滴》的精彩讲座。此次活动是中国细胞生物学学会“科普大师校园行”系列活动的一部分,该活动自 2019年启动以来,已成功举办五届,旨在拉近学术大师与中学生的距离,激发学生对科学探索的兴趣。

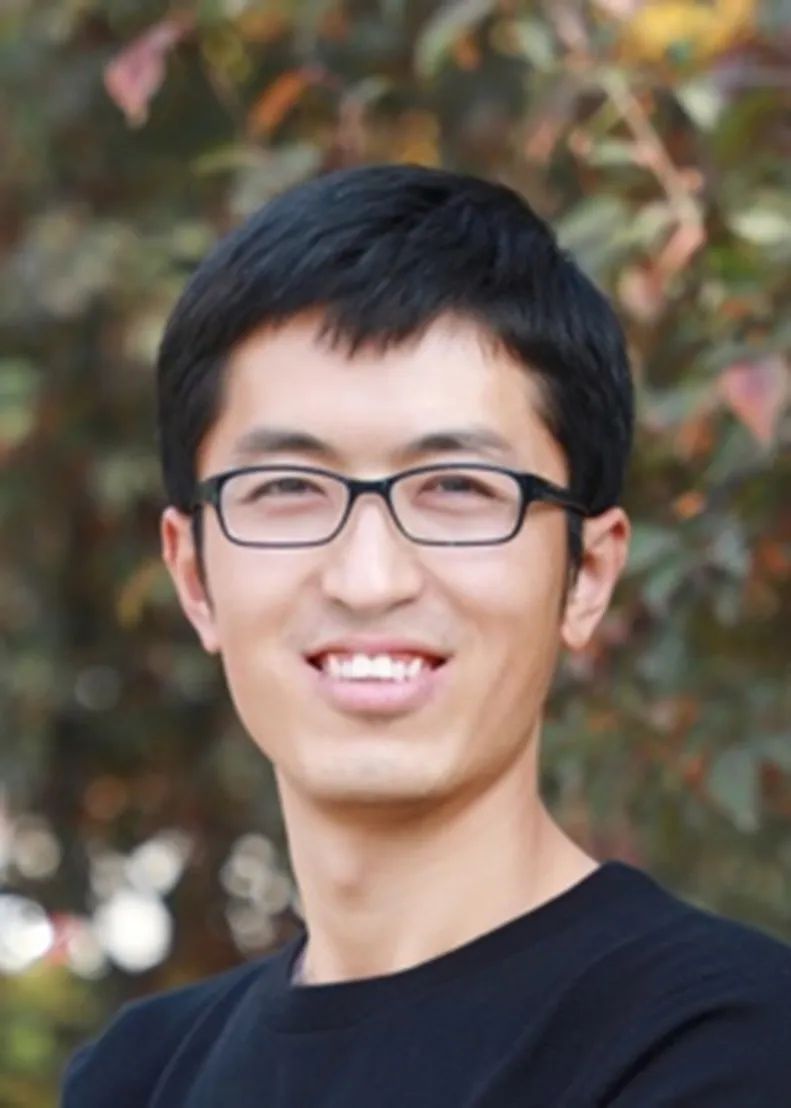

介绍主讲人

活动由薛冰副校长主持,她首先向同学们介绍了方晓峰教授——方晓峰教授在学术界成绩斐然,他是清华大学生命科学学院的副教授、博士生导师。2009年,方教授从西北农林科技大学获得理学学士学位,随后于2015年在北京生命科学研究所&北京协和医学院斩获博士学位。之后,他又分别在清华大学和英国John Innes Centre 完成博士后研究,并于2020年正式加入清华大学生命科学学院。方教授的实验室专注于研究相分离和相转变在植物应对胁迫时的感受、应答和记忆过程中的作用及机制。他以(共同)通讯作者的身份,在 Nature、Cell、Nature Chemical Biology、Molecular Plant等国际顶尖期刊发表了多篇学术论文。不仅如此,方教授还荣获2021北京市“杰青”、2022国家自然科学基金“优青”资助,入选2022农业农村部“神农英才计划”,并在2023年获得清华大学“学术新人奖”,2024年荣获“Rising Stars in Plant Sciences”奖。

专题讲座

方晓峰教授主要围绕相分离概念、发展历史、原理、研究方法、作用方式等方面展开讲座,并以专业的学术知识和生动的讲解方式,为同学们揭开了细胞内液滴的神秘面纱。他首先指出,相是物质展现出的一种状态,如水存在固相、液相和气相,相变则是不同相之间的变化,加热可使水变成汽,低温也可使水结成冰,因此相的转换现象在自然界普遍存在。方教授表示,在微观的细胞内也上演着神奇的相分离“魔术”。在细胞和分子生物学中,相分离是指一些生物大分子(如蛋白质和RNA)自发地在细胞内形成液滴状的结构,这些结构被称为生物大分子液滴。这些液滴通常是由无膜结构形成的,通过液-液相分离的方式聚集和分离。随后,方教授结合了高分子化学、热力学等跨学科知识,利用动态演示图和实验视频详细阐释了相的转换、相分离、脂筏、熵和焓等概念以及液-液相分离在生物中的研究、P颗粒的溶解和聚焦等知识。

最后,方教授结合了在清华大学的科研经历和带班经验,勉励一中同学们要珍惜学校提供的好的平台和资源,不断提升自己,同时相信“相信”的力量,这种力量能帮助你激发更大的潜能,成就更好的自己。

互动环节

全场同学聚精会神地聆听,不时提出自己的疑问与思考,在互动交流中,思维的火花不断碰撞。同学们围绕细胞内液滴的研究方法、在疾病治疗中的潜在应用、对未来生物科技发展的影响等方面提出了疑问。方晓峰教授耐心地一一解答,并鼓励同学们要保持对科学的好奇心和探索精神。他表示,生物学领域还有许多未解之谜等待着年轻一代去发现和探索,希望同学们能为生命科学的发展贡献自己的力量。

总结发言

讲座结束后,薛冰副校长进行总结发言。她表示,这是一次启迪智慧的生命科学探索之旅,感谢方教授带领同学们探索“细胞内的液滴”的奥秘。活动的成功举办,不仅是对我校“与未来有约”大讲堂系列活动品牌影响力的进一步巩固,而且是对普及科学知识、弘扬科学精神的一次有力推动,激励了一中学子对生物学、科学研究的热爱和追求。希望同学们树立科技强国梦想,心怀热爱,追求真理,未来积极投身科学事业,为国家科技发展贡献力量。

“追星”现场

此次“科普大师校园行”专题讲座不仅让同学们开拓了视野、增长了知识,了解生物科学前沿发展,更在他们心中种下了探索科学的种子,坚定了他们努力学习文化知识,为国家未来科学发展贡献力量的鸿鹄之志。这场科学与青春的对话,终将指引同学们成为科学追梦人,让青春在实现高水平科技自立自强的火热实践中绽放绚丽之花。

- 浏览 275 次

粤公网安备 44040202000215号

粤公网安备 44040202000215号